Und warum zitiere ich Herrn Schwierz? Weil er daran erinnert, dass es an der Zeit ist, die Mobilitätswende im Einklang mit der Energiewende zu denken.

Technologieoffenheit muss auch bedeuten, dass sich unsere leistungsfähige Wirtschaft den unverkennbaren und auch erkannten Vorzügen der E-Mobilität widmet. Ein erfolgreicher Umschwung beginnt damit, dass wir die Mauer in den Köpfen abbauen. Eine ideologisierte Debatte hilft niemandem – außer den Wettbewerbern in Asien und vielleicht den USA. Technologieoffenheit bedeutet nämlich auch, neue Erfindungen, Anwendungen und Fortschritte zuzulassen, die sich nicht allein dem Erhalt einer sich dem Ende zuneigenden Technologie widmen.

Ein wesentliches Element, dass unsere Automobil- und Energiewirtschaft über viele, zu viele, Jahre verdrängt hat, ist das „bidirektionale Laden“.

Worum geht’s?

Zur begrifflichen Einordnung sei zunächst auf den Referentenentwurf „Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes“ des Bundesministeriums der Finanzen vom 23.07.2025 hingewiesen:

§ 2 Nr. 8c E-StromStG: „bidirektionales Laden: ein intelligenter Ladevorgang, bei dem die Richtung des Stromflusses umgekehrt werden kann, sodass Strom vom aufladbaren elektrischen Energiespeicher eines Elektrofahrzeugs zu dem Ladepunkt fließen kann, an den er angeschlossen ist“

[Bundesministeriums der Finanzen, Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes, 23.07.2025, Seite 5.]

Weitere Definitionen, wie etwa im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) oder dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) fehlen und behindern eine rechtliche Einordnung bidirektionaler Systeme. Dies führt zu Unsicherheiten bei der Frage, ob Fahrzeugbatterien als Erzeugungsanlagen, Speicher oder hybride Systeme gelten. Für Netzanschluss, Abrechnung und regulatorische Einordnung fehlt damit eine klare Grundlage, was Investitionsentscheidungen hemmt und die Marktdurchdringung verzögert.

[Initiative „Bidirektionales Laden“, Positionspapier zu notwendigen regulatorischen Anpassungen im Kontext des bidirektionalen Ladens, Seite 7.]

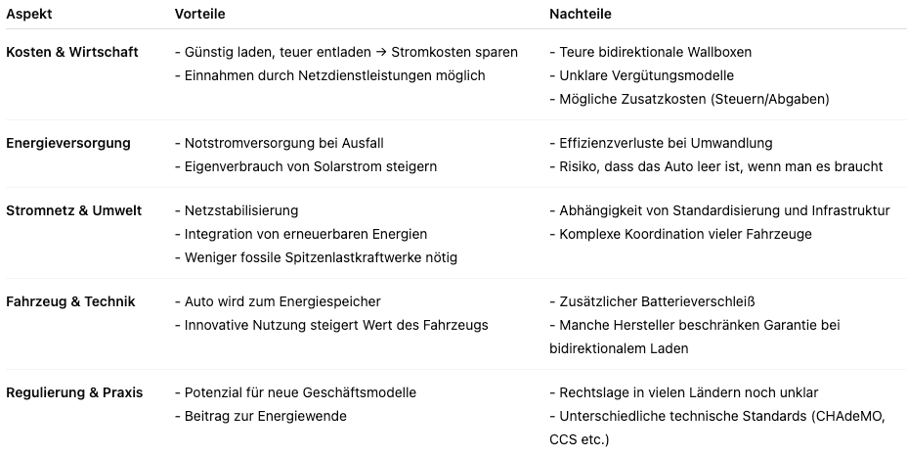

Mit einfachen Worten: bidirektionales Laden (auch „Vehicle-to-X“) bedeutet, dass ein Elektroauto nicht nur Strom aufnehmen, sondern auch wieder ins Netz oder ins Haus zurückspeisen kann. Das eröffnet eine Reihe von Vorteilen – je nach Anwendungsfall.

Vorteile und Herausforderungen des bidirektionalen Ladens

Vorteile für die E-Autobesitzer

Besitzer von Elektrofahrzeugen haben in erster Linie eine Ersparnis bei den Stromkosten. Sie Laden, wenn der Strom günstig ist (z. B. nachts, bei viel Wind / Sonne) und Entladen, wenn der Strom teuer ist (z. B. abends, bei hoher Nachfrage). Darüber hinaus ermöglicht das bidirektionale Laden eine bessere Nutzung von Eigenstrom: Besitzer einer Solaranlage können tagsüber das Auto laden und abends den Solarstrom wieder ins Haus zurückspeisen. Auch bei Stromausfall kann ein Elektroauto als Backup der Notstromversorgung (sog. „Vehicle-to-Home“) dienen.

Vorteile für das Stromnetz und die Gesellschaft

Unser Stromnetz ist auf Stabilität angewiesen, damit es gut funktioniert. Viele vernetzte Fahrzeuge können Schwankungen im Stromnetz ausgleichen, etwa wenn viel erneuerbare Energie eingespeist wird. Überschüsse von Wind- und Solarstrom lassen sich zwischenspeichern, statt abgeregelt zu werden. Und schließlich können Spitzenlasten abgefedert werden, indem E-Autos gezielt Strom ins Netz abgeben („Vehicle-to-Grid“), wenn besonders viel benötigt wird.

Wirtschaftliche und ökologische Vorteile

Durch das bidirektionale Laden entstehen neue Geschäftsmodelle: Besitzer von E-Fahrzeugen können durch Netzdienstleistungen oder Stromhandel zusätzliche Einnahmen erzielen. Ebenso haben die Energieversorger Kosteneinsparungen, wenn sie durch einen geringeren Bedarf weniger in teure Spitzenlastkraftwerke investieren und geringere Leistung vorhalten müssen. Auch die effizientere Nutzung von erneuerbaren Energien und geringerer CO₂-Ausstoß leisten einen Beitrag zum Klimaschutz.

Neben den vielen Chancen gibt es beim bidirektionalen Laden auch eine Reihe von Nachteilen und Herausforderungen:

Nachteile für die E-Autobesitzer

Durch häufiges Be- und Entladen kann die Batterie schneller verschleißen und sich die Lebensdauer verkürzen. In Abhängigkeit von Technologie und Managementsystemen kann der Grad variieren. Manche Hersteller schränken ihre Garantieleistungen ein und erlauben bidirektionales Laden noch nicht offiziell oder koppeln es an Bedingungen. Darüber hinaus wird die Verfügbarkeit von Fahrzeugen und Spontanität eingeschränkt, wenn diese als Energiespeicher genutzt werden. Fahrer müssen sicherstellen, dass das Auto jederzeit fahrbereit bleibt und der Akku nicht vollständig entladen werden kann, wenn man spontan losfahren will. Und, last but not least, sind die Anschaffungskosten für Wallboxen und Ladegeräte, die bidirektionales Laden unterstützen, teurer als Standardvarianten.

Technische und infrastrukturelle Aspekte

Bidirektionales Laden erfordert eine komplexe Steuerung: Es braucht intelligente Systeme, die entscheiden, wann Laden oder Entladen sinnvoll ist. Weiterhin gibt es (noch) unterschiedliche technische Standards (z. B. CHAdeMO vs. CCS), wodurch die Kompatibilität eingeschränkt sein kann. Und, schließlich entstehen beim Hin- und Herwandeln von Strom (Auto  Haus

Haus  Netz) Umwandlungs- und Effizienzverluste.

Netz) Umwandlungs- und Effizienzverluste.

Wirtschaft und Regulierung

Noch fehlen attraktive Tarife oder Vergütungen für Netzdienstleistungen. Es gibt keine klaren Geschäftsmodelle. In vielen Ländern ist das Einspeisen von Strom aus privaten Fahrzeugen ins Netz rechtlich noch nicht eindeutig geregelt, was regulatorische Hürden mit sich bringt. Bezüglich der Steuern & Abgaben ist zu berücksichtigen, dass eine Rückspeisung ins öffentliche Netz zusätzliche Kosten verursachen kann, etwa Netzentgelte oder Umlagen.

Rechtliche Unsicherheit

Beim bidirektionalen Laden besteht eine weitere rechtliche Unsicherheit über die Herkunft des rückgespeisten Stroms. Während das EEG klare Regeln für stationäre Anlagen bietet, fehlen diese für mobile Speicher wie Elektrofahrzeuge, die sowohl Ökostrom als auch Graustrom speichern können.

Ein Lösungsansatz ist die verpflichtende Nutzung von Grünstromlieferverträgen an Ladepunkten. Das schafft rechtliche Klarheit, greift aber in den Strommarkt ein und könnte europäischem Energierecht widersprechen.

Alternativ wird ein Herkunftsnachweissystem diskutiert, das die gesamte Nutzungskette abbildet. Es wäre rechtlich stabiler und EU-konform, aber aufwändiger umzusetzen.

[Vgl. Stiftung Umweltenergierecht, Bidirektionales Laden von Elektrofahrzeugen, Rechtliche Rahmenbedingungen und Hemmnisse, Seite 14 f.]

Zusammengefasst:

Haus

Haus